从蹒跚学步到而立之年,33岁的李先生从未体验过正常行走是什么感觉。那只与生俱来的畸形右脚,不仅造成了他身体上的缺陷,更在他心里刻下了自卑的烙印......

漫长困扰,畸形足踝成为人生“枷锁”

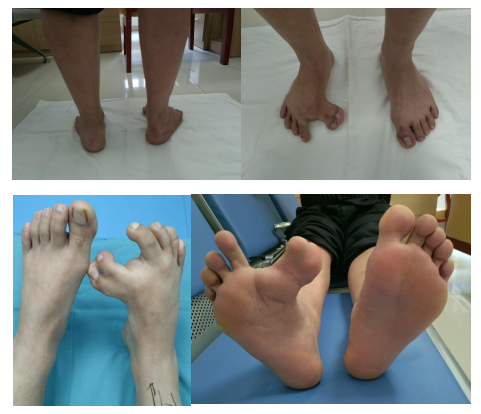

先天性拇内翻合并多趾畸形、并伴有跖骨间的骨性连接(骨桥)——李先生的病情可谓罕见。当年,正是由于医疗条件所限、技术不成熟,使得这一畸形未能及时矫正。随着身体发育和长期负重,畸形导致的力线异常逐渐引发了一系列问题。他无法正常穿鞋,行走姿态异常,且常年伴有足部疼痛。更沉重的是心理负担,“与众不同”的双脚让他深感自卑,严重影响了他的社会交往与身心健康。这份持续了三十三年的“隐痛”,成为他人生道路上沉重的枷锁。

精准剖析,为复杂畸形“量体裁衣”

术前影像

二一五医院足踝外科宋强主任团队接诊后,为李先生进行了系统评估。诊断结果远比单一的“多趾”复杂,右足先天性拇内翻、多趾畸形、并发的第2、3趾内翻,以及最关键的第一、二跖骨间存在“骨桥”。两根本该独立活动的脚部骨骼,被一根多长出来的骨头强行连接在一起,严重限制了骨骼的正常复位,是导致手术复杂的关键所在。

面对如此复杂的病情,宋强主任团队组织多次讨论,为患者设计了两种手术方案。方案一是关节融合术,这是一条“稳妥”之路。它能像铆钉一样,一劳永逸地矫正骨骼的畸形,让脚的外观恢复常态。但代价是,大脚趾的关节将永远失去活动能力,走路时会失去那关键的、推动身体前行的“最后一蹬”。对于年仅33岁的他而言,这意味着一辈子的步态都会有些微僵硬,无法奔跑,也失去了体验许多需要足部灵活发力的运动的可能。

方案二是一条追求“完美”的险路——“截骨矫形+软组织平衡术”。此手术要通过几处精密的截骨,像移动拼图般重新摆正骨骼的位置;还要将肌腱“搬家”,为失衡的足部重建一套动态的平衡系统。这条路技术极其复杂,如同在方寸之地上进行一场血管、神经、骨骼与肌腱的微观重建。但若能成功,回报是无比珍贵的——他能保留大脚趾关节的功能,最大程度地恢复接近正常的行走能力。

当宋强主任将这两个选择及其背后截然不同的人生图景清晰地展现在李先生面前时,诊室里出现了短暂的沉默......最终,李先生抬起头,眼神里是前所未有的坚定,“宋主任,我苦了三十多年,不只是为了看起来正常。我想能自由自在地走路,想感受脚趾抓地的力量。我选第二条路,再难,我也愿意和你们一起试一试。”

这个选择,超越了简单的医患沟通。这是一份基于深厚信任的托付,也是一次医患同心、向更高生活质量发起的挑战。

迎难而上,手术台上的“精雕细琢”

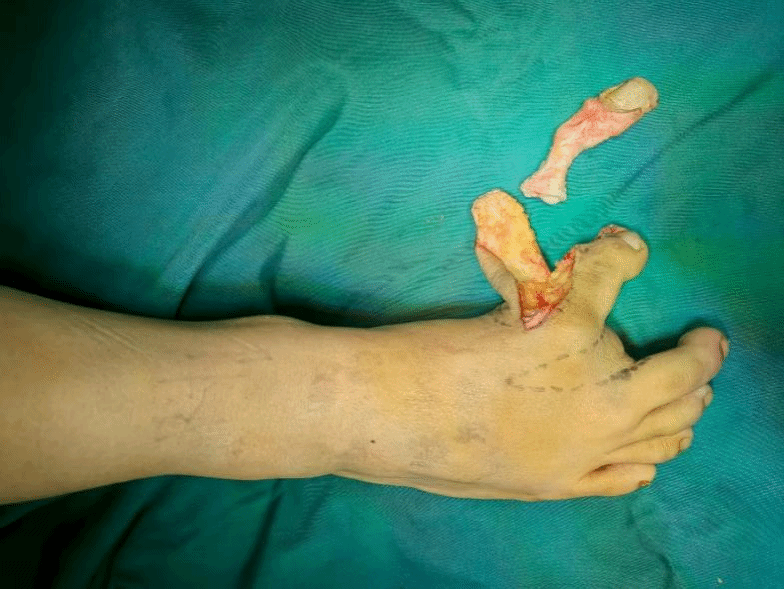

手术开始便迎来了第一个挑战,由于畸形足趾的血管走行常异于常人,术中一旦损伤趾动脉,将导致足趾缺血坏死,造成灾难性后果。为此,团队术前特意为患足做了血管彩超,精准绘制出“血管地图”,从而在手术中完美避开了重要血管,确保了术后足趾的血运安全。

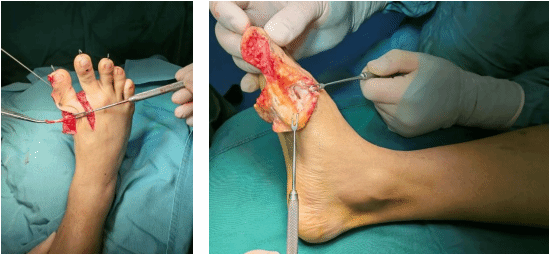

接下来,手术的核心攻克点在于打破“骨桥”的封锁,并重塑骨骼力线。宋强主任团队采用了“第一跖骨远端开放楔形截骨”技术,巧妙地“打断”了这种异常的骨性连接。更为精妙的是,团队将切除下来的副趾骨质,直接回填到截骨后产生的骨缺损处,实现了“就地取材,变废为宝”,这不仅完美矫正了骨骼力线,更避免了从患者身体其他部位二次取骨的额外创伤。

在完成骨骼的“硬支撑”重建后,手术团队将切除下来的副趾上的肌腱,通过皮下隧道,精准地转位至大脚趾外侧,并加强缝合,动态平衡了导致内翻的软组织力量,为大脚趾恢复了正常的外翻力量,从根本上确保了矫形效果的长期稳定。

重获新生,技术与关怀铺就“稳健人生路”

手术取得圆满成功,李先生在医护团队的专业指导下进行安全的关节功能锻炼。随着伤口愈合和肿胀消退,他首次感受到了“正常脚形”的踏实感。出院时,他已能借助助行器平稳站立,并尝试进行简单的迈步动作,足趾血运良好,活动感知正常。李先生不仅摆脱了困扰他三十多年的足部畸形,还保住了关节功能,未来可以和正常人一样行走。出院时,他放下了多年的心理包袱,脸上露出了久违的、发自内心的笑容。

此例手术,是咸阳地区首例高难度成人先天性踇内翻合并多趾畸形矫正术,标志着我院足踝外科在“成人先天性足畸形晚期矫治”这一领域具备了成熟的技术体系和丰富的临床经验。二一五医院将继续勇攀技术高峰,用专业的诊断、精湛的手术和温暖的人文关怀,守护好每一位患者脚下的“人生路”。